Была середина апреля; тень от деревьев — еще вчера прозрачная, сквозная — сегодня ложилась на дорогу густо и слитно: так щедро весна одевала деревья молодой листвой. Многомилостивая, она не делала различий между благородным миндалем и убогим степным саксаулом, между двуногими и четвероногими, крылатыми и ползающими, — на всех равно изливала она свою благодать, признавая всех равно достойными жизни и счастья. Навстречу ей дружным ликующим хором свистели и щебетали птицы, квакали лягушки, звенели ящерицы, а муравьи, козявки, букашки и прочая земная мелочь, от природы лишенная голоса, выражала свой восторг суетливым ползанием и беготней.

Мог ли Ходжа Насреддин молчать среди такого радостного торжества? Опьяненный весенним простором, солнцем, свободой, он присоединил свой голос к общему ликующему хору.

Вот его песня:

Арык бежит — для меня,

Пчела гудит — для меня,

Цветут сады — для меня,

Потому что я — человек!

Певцы поют — для меня,

И в бубны бьют — для меня,

Горит душа у меня,

Потому что я — человек!

Поля вокруг — для меня,

Ишак мой — друг для меня,

Зовет дорога меня,

Потому что я — человек!

Увидев стадо, идущее на водопой, он спел:

Блестит вода — для меня,

Идут стада — для меня,

Года не старят меня,

Потому что я — человек!

Все, что попадалось ему на пути, находило отзвук в его песне, а так как земля сотворена аллахом круглой и поэтому земные дороги, переходя одна в другую, не имеют концов, — то и песня Ходжи Насреддина была бесконечной; он мог бы объехать вокруг всего света, вернуться домой с противоположной стороны, но с этой же самой песней:

Земля кругла — для меня,

Она мала для меня,

Вновь к дому вернулся я,

Потому что я — человек!

Гюльджан встречает меня,

Она ругает меня,

Она ворчит на меня,

Потом целует меня,

Потому что я — человек!

Тем временем проселок становился все шире, колеи — глубже; навстречу все больше арб, всадников, пешеходов.

А к полудню Ходжа Насреддин, с дрогнувшим сердцем, услышал впереди глухой слитный рокот, подобный гулу далекого водопада.

То гудела и рокотала большая дорога!

Узнал этот гул и встрепенувшийся ишак и пустился навстречу ему крупной рысью. «Вперед! Вперед!» — кричал Ходжа Насреддин, колотя ишака пятками, но тот и без понуканий все время прибавлял ходу. Очки прыгали на носу Ходжи Насреддина; он сорвал их, швырнул на дорогу, — ударившись о камень, очки разлетелись стеклянными брызгами.

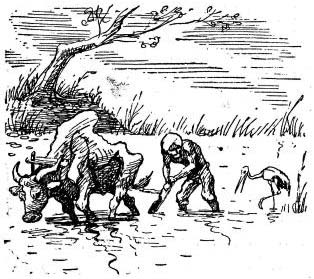

Через полчаса большая дорога была перед ним. Как всегда, над нею тяжелым облаком висела пыль, сквозь которую безостановочно двигались люди, лошади, быки, ишаки, верблюды: одни — в Коканд, на базар, другие — из Коканда. Все это теснилось, толкалось, ржало, мычало, ревело и вопило на разные голоса, производя оглушительный нестройный шум.

Ходжа Насреддин смело направил ишака в самую гущу; дорога подхватила его, закружила и понесла. Его толкнули справа, подпихнули слева, какой-то бык больно хлестнул его хвостом по лицу, верблюд чихнул на голову. «Берегись, берегись!» — нестерпимым голосом завопил ему в самое ухо возница, обезумевший от жары и сутолоки; Ходжа Насреддин едва успел увернуться от его плети, чтобы в следующее мгновение услышать над собою проклятия и брань дюжего караванщика, готового сокрушить все и всех на пути, лишь бы успеть со своим караваном на место к должному сроку и получить обещанную награду.

Но уже через пять минут Ходжа Насреддин вполне преодолел свое первоначальное замешательство. «Берегись, берегись!» — завопил он голосом, еще более нестерпимым, чем у того возницы, и устремился вперед. Он толкал и обгонял попутных, воевал со встречными, ловко скользил между арбами, нырял под цепи, связывающие караванных верблюдов, отважно направлял ишака в бурые, густо пахучие волны овечьих гуртов…

Ночь провел он в придорожной чайхане, а зарю встретил уже опять в седле. Дорога в этот ранний розовый час была тиха и пустынна: караваны, арбы еще не снимались с ночевок. Ишак брел то по одной стороне дороги, то по другой, как вздумается; Ходжа Насреддин не мешал ему и не трогал поводьев, занятый своими мыслями. «Еще одна ночь в пути — и завтра я увижу Коканд! Там, на базаре, я уж, наверное, узнаю что-нибудь об этом Агабеке», — думал он, и перед его мысленным взором вставали кокандские площади, мечети, базар, ханский дворец с обнесенным высокой стеной гаремом, где томились, по слухам, двести тридцать семь жен — по одной на каждый день года, не считая постов. В свое время Ходжа Насреддин побывал в Коканде и оставил по себе долгую память; он усмехнулся, вспомнив жаркую августовскую ночь, веревку на гаремной стене, душную темноту гаремных переходов и закоулков, и, наконец… Но здесь Ходжа Насреддин круто осадил коня своей памяти. «О моя драгоценная Гюльджан, избрав тебя однажды, я сохраню тебе верность всегда и везде, даже в далеких воспоминаниях!» Восхищенный и растроганный собственным благородством, чувствуя в груди приятную расслабленность, как бы от погружения в теплую воду, он увлажненным взором глянул вокруг — и от неожиданности чуть не вывалился из седла.

Дороги — не было; под копытами ишака расстилался ковер свежей росистой травы и вилась узенькая тропинка; внизу под косогором бежала сердитая горная речка, вся в пене и водоворотах, сбоку зеленела стена цветущего джидовника. А впереди, вознося за облака снеговые вершины, горбился угрюмый хребет, что час назад был вправо от дороги.

— О сын греха, о гнусная помесь шакала и ящерицы, куда ты завез меня, проклятый ишак! — воскликнул Ходжа Насреддин. — Я никогда не был здесь, не знаю, куда ведет эта тропинка и что за речка шумит внизу! Зачем ты свернул с большой дороги, какие преступные замыслы носишь ты в своей голове?

Первым его побуждением было — поднять плеть и хорошенько поработать ею; но такой мирный невозмутимый покой стоял вокруг, так приветливо жужжали в джидовнике пчелы и басили толстые мохнатые шмели, так благоухал воздух запахом дикого меда, так ласково грело солнце и улыбалось высокое небо, что его рука сама собой опустилась, не коснувшись плетью спины ишака.

— Ты, может быть, узнал от какого-нибудь встречного ишака, своего приятеля, где находится это озеро? — спросил Ходжа Насреддин. — Хорошо, пусть выбор пути принадлежит тебе; ты — господин, я — слуга; иди, куда хочешь, — я последую за тобою.

Мог ли в эту минуту он думать, что его слова окажутся пророческими, что скоро и впрямь он будет слугой своего ишака, а тот — его знатным, взыскательным господином? Но не будем забегать вперед, памятуя слова добродетельного Музаффара Юсупа Раджаби: «Не уподобляйся в рассказе щенку, что визжит и крутится, пытаясь схватить самого себя за кончик хвоста», — и перейдем к следующей главе, в которой повествуется, как Ходжа Насреддин вступил в единоборство со своим собственным именем, и о прискорбных для него последствиях этого события.

Глава пятая

После короткого отдыха он вновь занял свое место в седле, опустил поводья и спокойно погрузился в раздумья, предоставив ишаку выбирать дорогу по собственному разумению.

Тропинка поднималась все выше, речка спряталась на дно глубокой расщелины и, невидимая, глухо ворчала оттуда; навстречу во множестве бежали мелкие стремительные арыки, для которых там и здесь были перекинуты через расщелину водяные мостики — деревянные желоба, покрытые мшистой плесенью и задумчиво ронявшие в светлую глубину под собою тонкие струйки. Вскоре тропинка углубилась в пахучие заросли мелколиственного джидовника, плюща и дикого винограда; солнечный свет, пробиваясь сквозь ветви, скользил по лицу Ходжи Насреддина горячими пятнами; так же легко, не оставляя следов, скользили и его мысли, вернее — призраки мыслей: столь мимолетны и неуловимы были они.

До ближайшего селения оказалось часа полтора пути, а весеннее солнце пригревало жарко; Ходжа Насреддин снял халат и ехал в одной рубахе, поминутно вытирая платком пот с лица. Зато селенье встретило его прохладой чайханы, висевшей над обрывом и со всех сторон открытой горному ветру.

Дюжий чайханщик, обрадовавшись новому гостю, кинулся раздувать огонь под кумганами, — потянуло смолистым запахом арчи, благоуханного дерева ферганских гор.

Гостей в чайхане кроме Ходжи Насреддина было четверо: старик с древней, изжелта-сивой бородой и такими же сивыми бровями, свисавшими на глаза, — видимо, здешний житель, земледелец; два пастуха в сыромятных мягких башмаках и в толстых войлочных обмотках, оплетенных ремнями, в грубых, войлочных же, накидках; и последний, четвертый, худой и бледный, бродячий ремесленник, сапожник или портной, с дорожным мешком, лежавшим у него под локтем. Они сидели тесным кружком, обходясь одним чайником и одной круговой чашкой, и шептались о чем-то запретном, что было ясно из их опасливых взглядов, кидаемых искоса на Ходжу Насреддина.

Не желая мешать их беседе, он повернулся спиною к ним, лицом к обрыву.

Внизу расстилалась цветущая долина: поля, сады, селения, дальше высились пологие холмы, а еще дальше — горы, за которыми лежала Индия. Утренняя дымка разошлась, и горы как будто придвинулись. Ходжа Насреддин ясно видел белые пустыни снежных полей, обрывы и ущелья, полные фиолетовых теней, ниже снегов по бурокаменистым склонам вились серебряные жилки потоков. И в лицо ему тянуло оттуда, с гор, тонким и свежим снеговым ветром.

А шепот в углу продолжался, и все горячее; Ходжа Насреддин чувствовал затылком четыре пары внимательных глаз. «Говорят обо мне, сейчас подойдут и спросят».

Так и случилось: старик поднялся, подошел к Ходже Насреддину:

— Мир тебе, путник, посетивший наше затерянное селение. Мы заметили следы желтой пыли на твоих сапогах, а здесь у нас дороги каменисты и дают только белую пыль. И мы решили, что ты человек чужеземный и приехал к нам из долины, — верно ли это?

— Да, я приехал из долины, — сказал Ходжа Насреддин, протягивая старику чашку и звеня по ней ногтем в знак приглашения.

— Тогда скажи нам, о путник, — молвил старик, приняв чашку и усаживаясь напротив, — какие необыкновенные события произошли в долине за несколько последних дней? Быть может, взбунтовались ходжентские лепешечники? Или канибадамские маслоделы отказались платить подати? Или, может быть, что-нибудь стряслось в Ура-Тюбе?

— Нет, я ничего такого не слышал, — ответил Ходжа Насреддин, удивленный этими вопросами.

Старик многозначительно подмигнул своим приятелям.

— Я тоже ничего не слышал, а спросил так просто, на всякий случай, — сказал он хитрым голосом. — Мы здесь живем в глуши, люди из долины редки у нас — вот я и спросил…

— На всякий случай? — усмехнулся Ходжа Насреддин. — Знай же, почтенный старец, спрашивающий «на всякий случай», что канибадамские маслоделы исправно платят свои подати; помимо того, сообщаю, тоже «на всякий случай», что город Ходжент стоит на прежнем месте и не провалился сквозь землю, что в окрестностях Намангана не появился изрыгающий пламя дракон. Может быть, ты желаешь узнать еще что-нибудь «на всякий случай»?

Старик понял насмешку, промолчал, сдвинув нависшие брови и спрятав за ними глаза: он боялся довериться неизвестному человеку, между тем невысказанный вопрос жег и мучил его.

Ходжа Насреддин решил помочь старику:

— Почтенный, внимательно посмотри на мое лицо, загляни поглубже в глаза — разве я похож на шпиона?

— Ты нырнул на самое дно моих помыслов, — ответил старик. — Я действительно колеблюсь между страхом и желанием задать тебе некий весьма удивительный и опасный вопрос. Но если бы ты знал наших добродетельных правителей, этих кровопийц… то есть этих светочей справедливости, хотел я сказать, — сохранит аллах на радость нам их благословенные годы и укрепит бразды в их неподкупных дланях!…

— Не трудись восхвалять передо мною правителей, почтенный старец: ведь я уже сказал тебе, что я не шпион.

— Твое лицо внушает мне доверие, путник, я откроюсь перед тобою. Мы хотели спросить, — старик понизил голос до шепота, остальные, все трое, придвинулись вплотную, — мы хотели спросить, не знаешь ли о появлении в наших местах Ходжи Насреддина?

Все что угодно готовился услышать Ходжа Насреддин — только не свое имя!

Он поперхнулся чаем, закашлялся.

— Да, да, Ходжа Насреддин появился! — горячим шепотом подхватил молодой пастух. — Один погонщик овечьих гуртов видел его своими глазами на большой дороге вблизи Ходжента…

— Этот погонщик жил когда-то в Бухаре и знает Ходжу Насреддина в лицо, — добавил второй пастух, смуглый высокий горец с черной бородкой и раскаленными глазами, блестевшими из-под широких сердитых бровей.

— И не только погонщик, — вставил свое замечание старик. — Ходжу Насреддина видел также один караван-баши на той же кокандской большой дороге.

А Ходжа Насреддин, внимая этим речам, думал, что излишне поторопился снять свои темные очки. Его узнали; сидя в этой маленькой чайхане, он мысленно слышал нарастающий гул кокандского, андижанского и прочих долинных базаров, взволнованных его именем. «Вот уж не ко времени шум! — размышлял он. — Надо всем этим слухам и разговорам положить конец!»

— Вы ошибаетесь, добрые люди, — обратился он к собеседникам. — Караван-баши и погонщик обознались, вот и все! Мне достоверно известно, что Ходжа Насреддин пребывает сейчас далеко от здешних мест.

— Но его видел еще и некий бродячий торговец! — с жаром возразил ремесленник, худые бледные щеки которого покрылись от волнения красными пятнами.

«Еще и торговец! — воскликнул про себя Ходжа Насреддин. — Поистине, это сам шайтан подбил меня снять очки!»

— Значит, у Ходжи Насреддина есть в Фергане какой-то двойник, — сказал он. — Повторяю, настоящий, подлинный Ходжа Насреддин никак не мог появиться на здешних дорогах.

— Почему же, о путник? На чем основана твоя уверенность? — вопросил старик.

Подал голос и чайханщик от своих кумганов:

— Если неделю назад Ходжа Насреддин и вправду путешествовал где-то далеко, то почему сегодня он не может появиться у нас? — Чайханщик подошел к беседующим, заменил пустой чайник. — Для него нет расстояний; сумел же он однажды пройти от Герата до Самарканда в четыре дня!

— В том-то все и дело, что он уже больше не путешествует, — сказал Ходжа Насреддин. — Знайте, добрые люди: прежнего Ходжи Насреддина больше нет. Он обзавелся многочисленной семьей, купил дом и позабыл о прежних скитаниях. Его серый ишак день ото дня толстеет в своем стойле, да и сам Ходжа Насреддин изрядно растолстел от мирной сидячей жизни. Он поглупел, обленился и теперь никуда не выходит из дому без темных очков, опасаясь, как бы его не узнали.

— Ты хочешь сказать, что он стал еще и трусом вдобавок? — спросил дрогнувшим голосом пастух с бородкой. — Всем известно, что он никогда и ничего не боялся!

— Больше хвастался, — пренебрежительно ответил Ходжа Насреддин. — Во всех этих россказнях о нем три четверти — выдумка.

— Выдумка? — воскликнул ремесленник. — Но кто же тогда приводит в трепет неправедных вельмож, если все рассказы о Ходже Насреддине — выдумка?

Пастухи, чайханщик и старик переглядывались и перемигивались.

— Не знаю, не знаю, — сказал Ходжа Насреддин, не заметив этих зловещих переглядываний. — Мне известно даже большее, — что он сменил свое имя. Нынче его зовут Узакбай, ныне он…

Договорить не пришлось: чайханщик, крякнув, со всего размаха опустил ему на спину свой здоровенный кулак; в то же мгновение молодой пастух с непостижимым проворством принялся совать ему кулаки под ребра с обеих сторон; старик вцепился хилыми пальцами ему в бороду, крича:

— Значит, наш Ходжа Насреддин больше уже не Ходжа Насреддин, — так ты болтаешь, проклятый шпион!

— Их разослали нарочно по всем дорогам, этих шпионов, чтобы они клеветали на Ходжу Насреддина и порочили его! — вторил ремесленник, не забывая работать мешком, в котором было что-то жесткое, тяжелое и угловатое.

— Подождите! — вопил Ходжа Насреддин, защищая от ударов то голову, то бока. — Кого вы бьете во имя Ходжи Насреддина? Вы бьете самого…

В тревоге за целость своих костей, он уже готов был открыться перед ними (что, впрочем, вряд ли было бы принято с доверием), — но помешал чайханщик. Могучим пинком он выбросил Ходжу Насреддина с помоста на дорогу, под ноги ишаку:

— Убирайся отсюда, презренный шакал, и никогда больше не показывайся в нашем селении! Иначе, клянусь, я обломаю о твою спину все мои жерди!

Не отвечая ни слова, Ходжа Насреддин поднялся с четверенек, вскочил в седло и рысью погнал ишака по дороге, охая и кряхтя при каждом толчке. А вслед ему неслась из чайханы пятиголосая брань.

Глава шестая

Так печально закончилось его единоборство со своим собственным именем — пример, поучительный для многих. Здесь уместно вспомнить слова веселого бродяги и пьяницы Хафиза, избитого толпой на ширазском базаре за насмешливый отзыв о несравненных газелах поэта Хафиза: «О мое славное имя, — раньше ты принадлежало мне, теперь я принадлежу тебе; в былое время я радовался, что ты бежишь впереди меня на многие дни пути, а ныне желал бы привязать гири к твоим ногам; я — конь, а ты — мой жестокий всадник с тяжелой плетью в руке! Так оборачивается для человека на этой скорбной земле даже его слава — во вред и тягость ему!…»

Не ближе чем в пяти полетах стрелы Ходжа Насреддин остановил ишака. Спешившись и присев на придорожный камень, он долго ощупывал руки, ноги, шею и голову. «Да поразит аллах трясучкой этого зловонного ремесленника! — ворчал он, растирая синяки. — Хотел бы я знать, что он таскает в своем проклятом мешке — точильные камни, утюг или сапожные колодки?»

Размышляя об этом случае, применяя к себе жалобу Хафиза, он двинулся дальше по каменистой, нагретой солнцем дороге. Все тот же цветущий джидовник источал навстречу ему пряный запах дикого меда, на камнях грелись разноцветные ящерицы — бирюзовые, сапфировые, изумрудные и просто серенькие, со скромным, но — если присмотреться — очень красивым и тонким узором на спинке, в небе звенели жаворонки и свистели щуры, вспыхивали в солнечных полосах пчелы, мерцали слюдяными крылышками стрекозы; словом, все вокруг было так же, как и час назад, будто путь Ходжи Насреддина и не прерывался и он вовсе не заезжал в одну столь негостеприимную чайхану над обрывом.

Он умел хорошо помнить, но умел, когда нужно, и забывать. К тому же боль в спине и боках затихла, за что он мог воздать благодарность своему толстому дорожному халату, смягчившему удары. Вскоре его обида совсем растаяла, — он улыбнулся, потом усмехнулся и, наконец, громко расхохотался:

— Ты слышишь, мой верный ишак: меня уже бьют во имя Ходжи Насреддина; теперь не хватает только, чтобы во славу Ходжи Насреддина меня повесили!

Его шутливая речь была прервана слабым протяжным стоном.

Ишак фыркнул, поднял уши, остановился.

Взглянув направо, Ходжа Насреддин увидел лежащего под кустом человека, с головой накрытого халатом.

— Что с тобой, человек? Почему ты лежишь здесь и стонешь так жалобно, словно твоя душа расстается с телом?

— Она и в самом деле расстается, — жалобным голосом, охая и стеная, ответил из-под халата лежащий. — Молю аллаха, чтобы она рассталась поскорее, ибо мои страдания ужасны, а муки невыносимы.

Пришлось Ходже Насреддину спешиться.

— И давно привязалась к тебе эта злая болезнь? — спросил он, склоняясь над больным.

— Уже пятый год сидит она во мне, — простонал больной. — Ежегодно весной, в это самое время, она, подобно лютому зверю, настигает меня и целый месяц мучает хуже самого жестокого палача. Дабы предотвратить ее свирепость, я должен заблаговременно произвести некое целительное действие; на этот раз я не смог сделать этого вовремя — и вот лежу на дороге, всеми покинутый, забытый, без помощи и сочувствия.

— Утешься! — сказал Ходжа Насреддин. — Теперь у тебя есть и помощь, и сочувствие. Мы вдвоем доберемся до ближайшего селения, найдем лекаря, и с его помощью ты произведешь потребное целительное действие.

— Лекаря? Ох, для этого действия мне нужен вовсе не лекарь…

Больной приподнялся, сбросил халат с головы, открыв плоское широкое лицо, совершенно голое, без всяких признаков усов или бороды, украшенное крохотным носом и парой разноцветных глаз; один тускло синел, затянутый бельмом, зато второй, желтый и круглый, смотрел так пронзительно, что Ходже Насреддину стало даже не по себе.

— Возьми меня в селение, добрый человек! — с глубоким вздохом и стонами больной выполз из-под халата. — Возьми в селение; может быть, там, среди людей, мои страдания облегчатся.

Кое-как он поднялся в седло. Ишак, понимая, что везет больного, был осторожен на спусках и не прыгал через арыки, а переходил вброд. Ходжа Насреддин шагал рядом, искоса поглядывая на своего стенающего спутника. «Это, вероятно, редкий проходимец и мошенник — иначе откуда бы взяться такому дьявольскому желтому блеску в его единственном глазе? — размышлял он. — Но может быть, я ошибаюсь и оскорбляю своими низкими подозрениями добродетельнейшего человека, внешность которого вовсе не соответствует его внутренней сущности?…» Была в этом больном какая-то двойственность, не позволявшая Ходже Насреддину окончательно укрепиться во мнении о его плутовстве; но, с другой стороны, как ни старался он думать о своем спутнике хорошо, — желтый блеск в глубине единственного ока смущал его и направлял мысли в противоположную сторону.

Дорога пошла круто на спуск. Миновали два поворота, — и Ходжа Насреддин увидел внизу желтые плоские кровли небольшого селения. По дыму, весело восходившему в ясное небо, он узнал чайхану и, памятуя недавний урок, дал себе твердое слово не вступать ни в какие беседы о себе самом, что бы ни говорили вокруг.

Но кому суждено быть в один день дважды битым, тот будет в этот день дважды бит; так именно с ним и случилось.

В чайхане он потребовал одеяло, заботливо уложил больного, затем обратился к чайханщику с вопросом о лекаре.

— Придется послать в соседнюю деревню, — сказал чайханщик, приземистый детина с круглой большой головой, низким лбом и короткой волосатой шеей, красной, как у мясника. — А пока больной пусть выпьет чаю, быть может ему полегчает.

Выпив два чайника, больной склонил голову на подушку и задремал, тихо стеная в своем страдальческом полусне.

Ходжа Насреддин подсел к другим гостям и затеял с ними разговор, в надежде узнать что-нибудь о горном озере Агабека.

Нет, никто из них не слышал о таком озере. Что же касается человека по имени Агабек, то не разыскивает ли путник того мельника, что в прошлом году так выгодно продал свою хромую корову, искусно скрыв от покупателя ее порок? Или, может быть, — кузнеца Агабека? Или того, старший сын которого недавно женился?

— Спасибо вам, добрые люди, только мне нужен совсем другой Агабек.

Другой? Тогда не тот ли, что минувшей осенью провалился со своим навьюченным быком на ветхом мостике через ручей? Или коновал Агабек?… Стремясь услужить Ходже Насреддину, они назвали десятка полтора Агабеков, но владельца горного озера среди них не было.

— Ничего, я найду его в другом месте, — говорил Ходжа Насреддин, несколько утомленный словоохотливостью собеседников.

— Да пребудет с тобою благоволение аллаха, — отвечали они, искренне огорченные, что не могут помочь ему в поисках.

Кто-то сзади легко тронул Ходжу Насреддина за плечо; он думал — чайханщик; обернулся и в изумлении вытаращил глаза. Перед ним, радостно ухмыляясь, стоял недавний больной, всего лишь час назад находившийся на грани перехода из бренного земного бытия в иное состояние (Ходжа Насреддин готов был поклясться, что — в наинизшее, какое только существует для самых прожженных плутов!). Он стоял и ухмылялся, его плоская рожа сияла, круглое око светилось нестерпимым котовьим огнем.

— Ты ли это, о мой страдающий путник?

— Да, это я! — бодрым голосом ответил одноглазый. — И я хочу сказать, что нам теперь нет нужды задерживаться в чайхане.

— А как целительное действие? Мы ждем лекаря.

— Все уже сделано. Для такого действия лишний человек — только помеха; я всегда лечусь сам, без лекаря.

Не переставая дивиться его исцелению, Ходжа Насреддин рассчитался с чайханщиком и направился к ишаку. Одноглазый, определив его, кинулся затягивать подпругу седла. «Благодарность не чужда ему», — подумал Ходжа Насреддин.

— Куда же ты думаешь теперь? — обратился он к одноглазому. — Возможно, нам по пути, я — в Коканд.

ересь

В каком смысле «ересь»? )

Уважаемый Узакбай, зачем вы слушаете тролля? И во времена Ходжи Насреддина, и теперь и в будущем всегда будут личности готовые ужалить подобно гадюке. В этом есть весь смысл их жизни, и не надо их жалеть. Как он попал сюда и что тут делает, вот где загадка.

В детстве много раз ломал голову, как могла в оригинале звучать надпись «Зверь, именуемый кот», сделанная на китайской бумаге за полтора таньга. На самом рисунке она почти не читаема. Потом обнаружил, что это «مشق ناملك حيوان», в современном узбекском чтении «mushuk nomlik xayvon». Видимо, пытливый иллюстратор попросил кого-то, владеющего староузбекским, написать эту фразу, а потом не очень умело (что понятно и простительно для не знакомого с арабской грамотой человека) скопировал на свой рисунок.

Мади, спасибо за замечательную дешифровку надписи, которая нам не поддавалась! В статье о художнике (Владимир Гальба) уже высказывалось предположение, что он консультировался с самим Соловьёвым, а, возможно, и с кем-то ещё: уж слишком много деталей, указывающих на знание предмета.

Узакбай, не за что. Две эти книги повлияли на меня в детстве как никакие другие. Я должен и автору, и иллюстратору, и несравненному Ходже лично.